Arznei- und Gewürzpflanzen: Bericht zur Kräuterfachtagung 2022 am Versuchszentrum Laimburg

Einleitung

Am 14.10.2022 fand am Versuchszentrum Laimburg die 3. Kräuterfachtagung statt. Die Tagung wurde in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Tirol und der Fondazione Edmund Mach (FEM) organisiert. Ziel der Tagung war es, den wissenschaftlichen Austausch zu fördern und neue Erkenntnisse zum Kräuteranbau an die Praxis weiterzugeben. Sieben Referenten haben über verschiedenste aktuelle Themen im Bereich Kräuteranbau berichtet.

Phytochemische Untersuchungen an Brotklee (Trigonella caerulea): Lagerung ausschlaggebend für optimales Aromaprofil

Der Brotklee (Trigonella caerulea) oder Schabziger wird in Südtirol traditionell als Brotgewürz verwendet. Sein typisches Aroma bildet sich erst nach der Trocknung aus. Laut Erfahrungsberichten der Anbauer ist nach der Trocknung eine Lagerung über mehrere Monate vorteilhaft für das Aroma. Eine wissenschaftliche Grundlage für dieses Lagerungsstadium von Brotklee und die dabei auftretenden biochemischen Prozesse liefert eine Studie von Serhat Sezai Çiçek, Leiter der Nachwuchsgruppe für analytische Naturstoffchemie der Abteilung für Pharmazeutische Biologie an der Universität zu Kiel.

Unter Anwendung moderner analytischer Methoden wurden sowohl kommerziell erhältliche als auch in Südtirol angebaute Brotkleeproben auf ihre Konzentrationen an primären und sekundären Metaboliten, wie Kohlenhydraten, Fettsäuren, α-Ketosäuren, Flavonoiden und flüchtigen Inhaltsstoffen, untersucht. Darüber hinaus wurden mögliche Schlüsselkomponenten bestimmt, die für Geschmack und Geruch des Brotklees verantwortlich sind. Dabei wurden Glyoxylsäure, α-Ketoglutarsäure und Brenztraubensäure als die wichtigsten α-Ketosäuren identifiziert, während Tiglinaldehyd, trans-Menthon, Kampher und p-Cymol die für das Aroma wichtigsten Terpenoide waren. Außerdem wurde festgestellt, dass der methylierte Zuckeralkohol Pinitol im Kraut akkumuliert ist. Präparative Arbeiten führten zudem zur Isolierung von sechs Flavonolglykosiden.

Çiçek erläuterte in seinem Vortrag, dass die Analysen der unterschiedlich getrockneten und verschieden lang gelagerten Proben auf eine Reihe an chemischen Prozessen nach der Ernte hinwiesen. Die konventionelle Trocknung führte im Gegensatz zur Gefriertrocknung zu einem signifikanten Anstieg der Glyoxylsäure und einem Rückgang von Brenztraubensäure, α-Ketoglutarsäure und Tiglinaldehyd. Die Lagerexperimente ergaben abnehmende Konzentrationen von Menthol und Isobornylacetat, während die Mengen an trans-Menthon, Kampfer und p-Cymol gleichzeitig zunahmen. Dieser Prozess war nach etwa vier Monaten abgeschlossen, weshalb eine Mindestlagerungsdauer von 4-6 Monaten eingehalten werden sollte, um ein optimales Aromaprofil zu erzielen.

Monitoring von Abbauprodukten des Chlorophylls in Blattextrakten offizineller Kräuterspezies

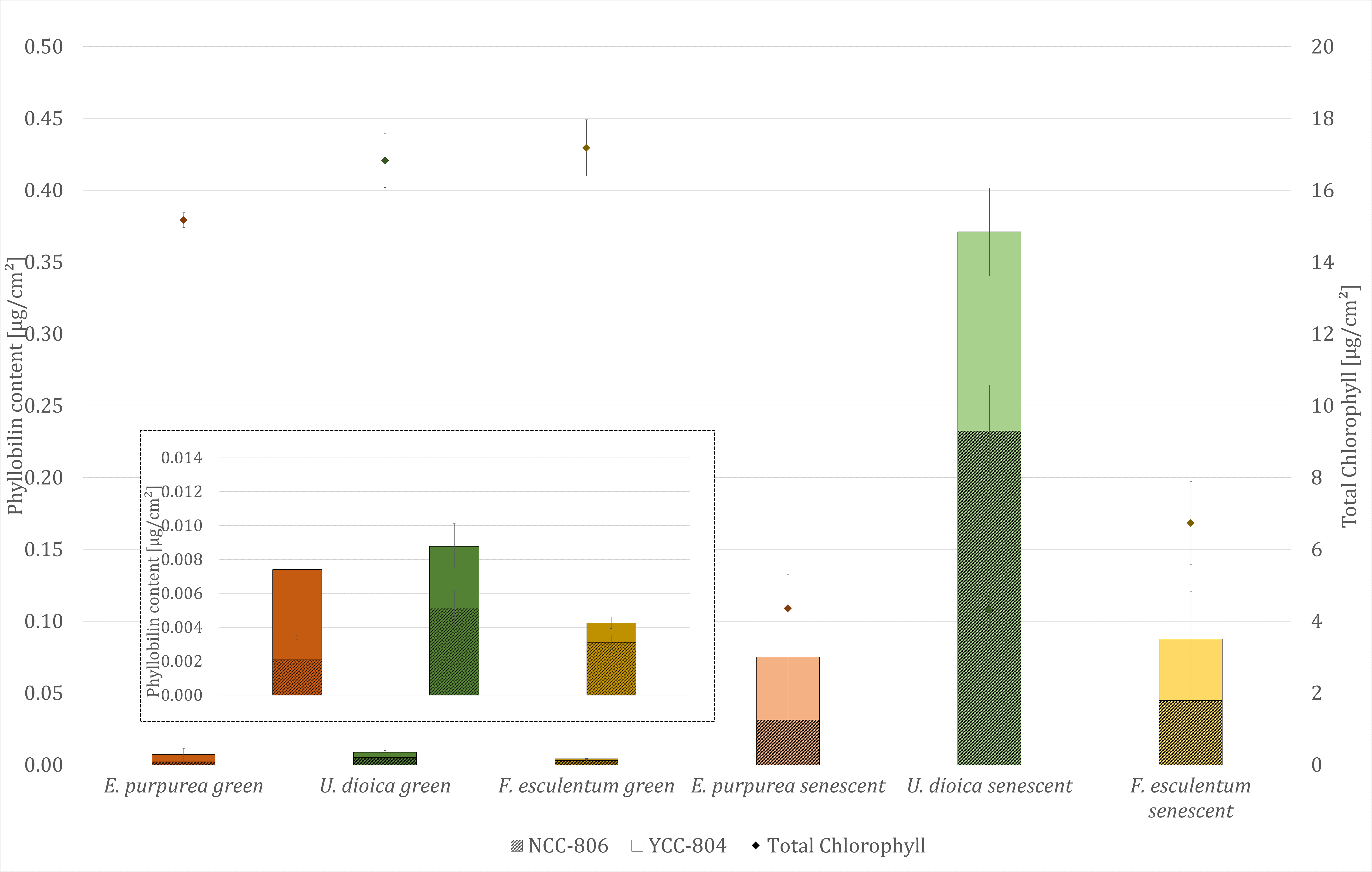

Eine Gruppe von Abbauprodukten des Chlorophylls, dem grünen Farbpigment der Pflanzen, zeigte in neuesten Studien diverse biologische Aktivitäten. Dabei weisen die sogenannten Phyllobiline eine Reihe von anti-inflammatorischen, anti-oxidativen, anti-proliferativen sowie immunmodulatorischen Wirkungen auf. Lisa Marie Gorfer, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Labors für Aromen und Metaboliten des Versuchszentrums Laimburg, berichtete über eine Studie, die sie im Rahmen ihrer Masterarbeit durchgeführt hat, in der die Untersuchung von Phyllobilinen in pharmakologisch interessanten Pflanzenspezies im Vordergrund stand. Mittels spektroskopischer und massenspektrometrischer Methoden wurde eine qualitative und quantitative Analyse von Chlorophyll und seinen Abbauprodukten in methanolischen Extrakten grüner und seneszenter Blätter unterschiedlicher Pflanzenarten sowie in deren Teeaufgüssen durchgeführt. Untersucht wurden Brennnessel (Urtica dioica), Purpur-Sonnenhut (Echinacea purpurea) und Buchweizen (Fagopyrum esculentum).

Mit abnehmendem Chlorophyll-Gehalt, einhergehend mit fortschreitender Seneszenz der Blätter, war eine zunehmende strukturelle Vielfalt sowie steigende Konzentrationen der Abbauprodukte des Chlorophylls zu beobachten (Abb. 1). Größte strukturelle Vielfalt wurde in seneszenten Blättern des Sonnenhuts detektiert und die höchsten Konzentrationen an Chlorophyll-Abbauprodukten in seneszenten Blättern der Brennnessel. Zusätzlich konnte die Stabilität der Phyllobiline in Teezubereitungen bestätigt werden: in einer Teetasse (à 250 mL) konnten etwa 140-672 µg dieser Chlorophyll-Abbauprodukte aus 1,5 g Drogenmaterial extrahiert werden. Wiederum waren die höchsten Konzentrationen in der Brennnessel zu beobachten. „Strukturelle Vielfalt und signifikante Konzentrationen der Phyllobiline wurden für alle drei Spezies in den Blattextrakten sowie in den Aufgüssen festgestellt“ resümierte Gorfer. Mit dem Statement, dass die Anwendung dieser Phyllobiline in medizinisch wirksamen Konzentrationen für weitere klinische Studien bis zur Anwendung am Patienten interessant sein könnte, schloss Gorfer ihren Vortrag ab.

Abb. 1: (Semi-)Quantifizierung von Phyllobilinen in grünen und seneszenten Blättern // (Semi-)quantification of phyllobilins in green and senescent leaves.

Artenvielfalt in Kräuteranbauflächen

Aus der Biodiversität bezieht der Mensch zahlreiche Vorteile und Dienstleistungen. Noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte hatte der Mensch einen derart großen Einfluss auf die Umwelt wie heute. Um Muster und Trends der Biodiversität in Südtirol besser zu verstehen, wurde vom Institut für Alpine Umwelt von Eurac Research in Zusammenarbeit mit dem Naturmuseum Südtirol, der Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung sowie der Abteilung Landwirtschaft der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol ein fortlaufendes Biodiversitätsmonitoring für Südtirol eingerichtet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Artengruppen, die unmittelbar auf Umwelt- und Landnutzungsänderungen reagieren. Es soll auch dazu dienen, wichtige administrative Anforderungen zu erfüllen, wie z.B. Auswirkungen von getroffenen Umweltmaßnahmen zu überprüfen oder als Grundlage für die regelmäßige Berichterstattung über den Zustand der Arten und Lebensräume im Rahmen der Habitat-Richtlinie. Untersucht werden Siedlungsgebiete, alpine Lebensräume, Wälder, Feuchtgebiete, Fließgewässer, Wiesen und Weiden sowie Äcker und Dauerkulturen. Um repräsentative Aussagen über Veränderungen der Biodiversität in Südtirol zu erhalten, wurden die meisten untersuchten Flächen zufällig ausgewählt.

Der Kräuteranbau stellt eine Nische in der Südtiroler Landwirtschaft dar. Knapp 50 Betriebe bewirtschaften insgesamt etwa 20 ha Anbaufläche. In der Regel handelt es sich dabei um kleinstrukturierte Ackerflächen, auf denen im Gegensatz zu weiteren Ackerkulturen, wie etwa Getreide, viele verschiedene Kulturpflanzen auf engstem Raum angebaut werden. Daraus ergibt sich einerseits ein großes Angebot an Blüten für blütenbesuchende Insekten, andererseits auch eine Vielzahl an Futterpflanzen für phytophage Insektenarten, wobei letztere auch ein Problem für die Kulturpflanzen darstellen können. Lisa Obwegs, vom Institut für Alpine Umwelt von Eurac Research veranschaulichte in ihrem Vortrag wie artenreich auch landwirtschaftlich bewirtschaftete Flächen sein können.

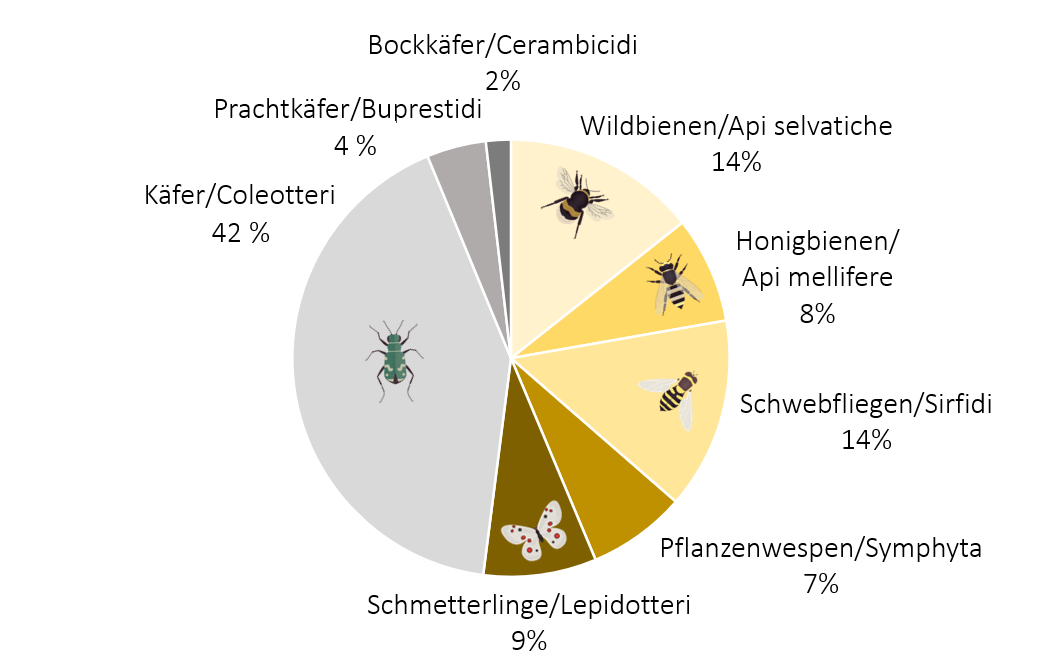

„Systematisch erhobene Daten zu den vorkommenden Tierarten im Kräuteranbau liegen bis jetzt noch keine vor”, erklärt Obwegs. Im Rahmen des Biodiversitätsmonitorings wurde daher ein gemeinsames Projekt des Versuchszentrums Laimburg (Arbeitsgruppe Acker- und Kräuteranbau) und Eurac Research realisiert, in dem an drei ausgewählten Standorten (Meran, Wiesen/Pfitsch und Seis) die Insektenvielfalt in Kräuteranbauflächen untersucht wurde. An allen drei Standorten kamen Farbschalen zum Einsatz, mit deren Hilfe sowohl Insektengruppen, die in der Vegetation leben (Pflanzenläuse, Zikaden), als auch solche, die das Blütenangebot zum Nektar sammeln nutzen (v.a. Wildbienen und Schwebfliegen), gesammelt werden konnten. Am Standort bei Meran wurde zudem das Standard-Erhebungsprogramm des Biodiversitätsmonitorings Südtirol (BMS) durchgeführt (Tagfalter, Heuschrecken, Fledermäuse, Vögel und Bodenorganismen). Dabei kam auch eine Malaise-Falle zum Einsatz. Im Laufe der Untersuchungen wurden elf Vogelarten und zehn Fledermausarten, darunter auch die stark gefährdete Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros) sowie eine große Vielfalt an Insekten und Spinnentieren erhoben. Unter den nachgewiesenen Arthropoden waren 57% Zweiflügler, 15% Hautflügler, 10% Fransenflügler, 10% Schnabelkerfe, 5% Käfer und 1% Schmetterlinge. Zu den häufigsten Pflanzenschädlingen zählten Pflanzenläuse und Fransenflügler. Unter den Hautflüglern (Gegenspieler) überwogen parasitoide Wespen mit 64%, wobei 10% davon Lausparasitoide waren. Auch Bestäuber wie Wildbienen, Schwebfliegen und Honigbienen waren sehr zahlreich vorhanden. Wildbienen waren unter den Bestäubern die zahlenmäßig stärkste Gruppe (Abb. 2). „Mit insgesamt 50 Arten konnten rund 10% der Südtiroler Wildbienenfauna festgestellt werden, was ein bemerkenswerter Anteil ist”, verdeutlicht Obwegs. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kräuteranbauflächen grundsätzlich sehr strukturreich und äußerst vielfältig sind, was sich in der Artenvielfalt widerspiegelt. Auch in artenreichen Hausgärten (Bauerngärten) lässt sich eine ähnliche Situation vermuten, da hier verschiedene Kräuter oft traditionell auf engem Raum angebaut werden.

Abb. 2: Prozentualer Anteil verschiedener Blütenbesucher in Farbschalen (n/Kräuteranbaubetrieb) und in der Malaise-Falle (n = 706) // Percentage of different flower visitors collected with pan traps (n/herb farm) and with the Malaise-trap (n = 706).

Gelber Enzian: Erfolgreiche Anbauprojekte in Nordtirol

Die Wildsammlung von Enzianwurzeln zum Schnapsbrennen wurde in Tirol vor Jahren aus Naturschutzgründen stark eingeschränkt. Im Jahr 2017 wurde daher in Galtür mit dem Anbau von Gelbem Enzian (Gentiana lutea) begonnen. Elisa Gius, ehemalige Mitarbeiterin der Landwirtschaftskammer Tirol, berichtete in ihrer Präsentation über diese Anbauprojekte.

Das Graben und Brennen von Enzianwurzeln hat in Galtür eine lange Tradition. Viele Familien verdienten durch den Verkauf der Wurzeln einen wesentlichen Teil ihres Lebensunterhaltes. Über Generationen wurden jährlich tonnenweise Wurzeln ausgegraben. Ein flinker Graber brachte es in einer Saison auf mehr als eine Tonne Wurzeln. Als Faustregel galt und gilt noch immer: 100 kg Wurzeln sind für 7-8 Liter Enzianschnaps erforderlich. Der Naturschutz geht davon aus, dass Wildsammlungen die Enzian-Bestände gefährden. Deshalb stehen in Österreich heute alle Enzianarten unter Naturschutz. Der aus den Wurzeln des Enzians gebrannte Schnaps, in Galtür „Enzner“ genannt, ein UNESCO immaterielles Kulturerbe, ist sehr gefragt, aber rar. Genehmigungen zum Graben der begehrten Wurzeln sind nur schwer zu bekommen. Um den Brennern des begehrten „Enzner” zu mehr Rohstoff aus ihrer Region zu verhelfen, startete die Abteilung Spezialkulturen und Markt der Landwirtschaftskammer Tirol auf Initiative von Fachbereichsleiter Wendelin Juen den ersten Feldversuch zur Kultivierung des Gelben Enzians in Tirol (Abb. 3). Galtür bietet aufgrund seiner Höhenlage (1600 m ü. NN) und des typisch alpinen Klimas beste Voraussetzungen für den Anbau des Gelben Enzians, „die Höhenlage ist perfekt, der Boden ideal und der Wind, der auf 1600 m ü. NN täglich weht, schützt die Pflanzen vor Pilzerkrankungen” erklärt Gius.

Abb. 3: Versuchsfeld des Gelben Enzians in Galtür (1600 m ü. NN) // Field trial with yellow gentian in Galtür (1600 m a.s.l.).

Für eine erfolgreiche Kultur müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein. Gebirgslagen sind für den Anbau optimal, der Gelbe Enzian benötigt tiefgründige Böden, wobei sandiger Lehm ideal ist. Der pH-Wert sollte nicht mehr als 6,5 betragen, da bei zu hohem pH-Wert Chlorosen möglich sind. Der Boden sollte möglichst unkrautfrei sein, Vorfrüchte wie zum Beispiel Hackfrüchte sind von Vorteil. Staunässe sowie trockene Standorte sind generell zu vermeiden. Des Weiteren ist die Verwendung von Jungpflanzen für den Anbau unabdingbar, betonte die Referentin. Im Jahr 2017 wurden in einer ersten Projektphase auf einer Fläche von gut 1000 m² 12 000 Jungpflanzen gesetzt. In einer zweiten Phase folgten im Frühjahr 2019 auf einer zusätzlichen Fläche weitere 8000 Jungpflanzen.

Ein Aspekt, der im Publikum besonders großes Interesse geweckt hat, war das Preisgefüge. Nach fünf Jahren wird ein Ertrag von rund 4000 kg Frischwurzeln pro 1000 m² erwartet (im Großhandel 15-20 €/kg getrocknete Wurzeln). Brennt man daraus reinen Enzianschnaps so kann ein Umsatz bis zu 80 000 Euro erzielt werden (250-280 €/L). Wer mit dem Anbau beginnen möchte, muss sich jedoch gedulden, denn bis zur ersten Ernte vergehen 4-6 Jahre. Die Ernte der Wurzeln gestaltet sich als relativ aufwändig, wobei der Zeitpunkt an dem geerntet wird von der Verarbeitung abhängig ist. So ist der Bitterstoffgehalt in den Wurzeln im Frühjahr höher, weshalb für die pharmazeutische Industrie zu dieser Jahreszeit, gleich nach dem Austrieb geerntet wird. Aufgrund der hohen Zuckereinlagerung werden Wurzeln für die Spirituosenherstellung im Spätsommer oder Herbst geerntet. Gius wies in ihrem Vortrag auch auf die vielfältige Verwendung des Gelben Enzians in Galtür hin, so werden neben den Wurzeln zum Schnapsbrennen, Blätter und Blüten zur Herstellung verschiedener Kosmetikprodukte wie Seifen oder Lotionen genutzt.

Verwendung von genetischen Ressourcen und phytochemischen Analysen zur Qualitätssicherung im Kräuteranbau

Die „Fondazione Edmund Mach“ fördert und führt Forschung durch, bietet Bildungs- und Ausbildungsprogramme sowie technische Unterstützung und Dienstleistungen für Unternehmen. Diese Tätigkeiten zielen auf die Förderung des kulturellen und sozioökonomischen Wachstums des Agrarsektors sowie auf die Entwicklung der Forst- und Ernährungswirtschaft ab. Dabei wird auf die Umwelt und den Schutz des Territoriums des Trentinos besonderer Wert gelegt. Vier Forschungsbereiche vertiefen jeweils unterschiedliche thematische Schwerpunkte: „Agrarsysteme und Bioökonomie”, „Biodiversität, Ökologie und Umwelt“, „Lebensmittel und Ernährung“ und „Computer-Biologie“. Stefan Martens, Leiter der Forschungsgruppe Biotechnologie der Naturstoffe, beschäftigt sich mit der Aufklärung von Biosynthesewegen pflanzlicher Sekundärstoffe, der Isolierung und Identifizierung involvierter Gene und Proteine, der Untersuchung von Funktion und biologischer Rolle von Naturstoffen, der Entwicklung, Optimierung und industriellen Anwendung biotechnologischer Prozesse zur Synthese bioaktiver Naturstoffe wie auch mit der Unterstützung moderner Pflanzenzüchtung.

Arznei- und Gewürzpflanzen weisen eine erstaunlich hohe chemische Diversität auf. Die einzelnen Pflanzenarten können eine große Menge an sekundären Metaboliten enthalten, wie ätherische Öle, Carotinoide, (Poly-)phenole, Terpenoide und Alkaloide. Diese Metaboliten haben unterschiedliche pharmakologische und bioaktive Eigenschaften und können in vielen Bereichen genutzt werden, u.a. in der Lebensmittelindustrie, Kosmetik oder Pharmazie. Die einzelnen Inhaltsstoffe tragen zur Qualität des Pflanzenmaterials bei und sind dabei wichtige Merkmale/Ziele in der Züchtung von Arznei- und Gewürzpflanzen. Das Labor verfügt über innovative, hochmoderne Geräte, die spezifische Analysen von Metaboliten in Pflanzen ermöglichen. Die Forschungsgruppe führt unterschiedliche Analyseverfahren wie Flüssig-Chromatographie mit Massen-Spektrometrie, Ultra-Hochdruck Flüssig-Chromatographie mit DAD-Detektor, Gas-Chromatographie mit Massen-Spektrometrie und verschiedene Extraktionsmethoden durch. Im Laufe des Vortrages gab Martens einen Einblick in die phytochemischen Analysen, die er und sein Team an Johanniskraut und Origano durchgeführt haben. Für das Johanniskraut wurden Flavonoide, Phenolsäuren, Tannine und ätherische Öle untersucht. Außerdem wurden Naphthodianthrone und Phloroglucinole insbesondere Hyperforin und Hypericin analysiert, zwei Komponenten, die zur antidepressiven und antimikrobiellen Wirkung des Johanniskrauts beitragen. Im Rahmen eines Züchtungsprogrammes in Griechenland wurde die Chemodiversität verschiedener Wildpopulationen von Origano (Origanum vulgare) untersucht, wobei Komponenten des ätherischen Öls und phenolische Monoterpene (Carvacrol und Thymol) analysiert wurden. Der Reinfarn (Tanacetum vulgare) hat nachgewiesene antimikrobielle, antioxidative, und anthelmintische Aktivität, weshalb er schon früher ein vielfach eingesetztes Wurmmittel war und daher heute auch den Namen „Wurmfarn” trägt. Im Rahmen eines eigenen Forschungsprojekts, dessen Ziel die Etablierung eines standardisierten Extraktes zur biologischen Bekämpfung gastrointestinaler Nematoden in Hühnern war, wurde ein Tanacetum-Extrakt hergestellt, welcher eine starke anthelmintische Aktivität sowie eine hohe Chemodiversität aufzeigte. Es wurden dabei genetisch stabile Pflanzen aus Wildpopulationen selektiert.

Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen: Tätigkeiten des CREA in Trient

Das CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) in Trient übt seit seiner Gründung in den 1980er Jahren auch Tätigkeiten zur Erhaltung und Charakterisierung von Pflanzenarten aus, die als Heil- und Gewürzpflanzen oder für die Nahrungsmittelproduktion interessant sind. Seit 2004 laufen diese Tätigkeiten im Rahmen des „Programms für die Erhaltung und Charakterisierung, den Gebrauch und die Aufwertung pflanzengenetischer Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft“, welches vom Ministerium für Landwirtschafts-, Nahrungsmittel- und Forstwirtschaftspolitik (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF)) finanziert wird.

Pietro Fusani, Forscher am CREA, listete in seinem Vortrag die Arten auf, die derzeit erforscht werden: Achillea moschata, Aruncus dioicus, Armoracia rusticana, Cicerbita alpina, Gentiana lutea, Petroselinum crispum und Rhodiola rosea. Für jede Art werden mehrere Akzessionen aufbewahrt und verglichen, die je nach Pflanzenart aus natürlichen Populationen, Ökotypen, kultivierten Sorten oder im Rahmen der Forschungstätigkeit durch Selektion entstandenen Sorten hervorgehen. Die Erhaltung erfolgt sowohl in vivo, ex situ als auch als Vermehrungsgut. Parallel zur in vivo-Erhaltung werden aufbewahrte Akzessionen sowohl morphologisch als auch agronomisch sowie qualitativ charakterisiert und der Wirkstoffgehalt bestimmt.

An einigen Arten, unter anderem bei A. dioicus, C. alpina oder G. lutea, wurden Studien zur Domestizierung durchgeführt, durch welche Anbaumethoden und -möglichkeiten definiert wurden. Manche Arten (A. moschata, C. alpina, G. lutea und R. rosea) werden ex situ an einem alpinen Standort auf 1540 m ü. NN, die restlichen Arten (A. dioicus, A. rusticana, P. crispum) direkt am CREA in Trient erhalten.

Gegen Ende der Präsentation betonte Fusani "Nachteile der in-vivo-Erhaltung sind die hohen Kosten und der Mangel an verfügbaren Flächen, andererseits ermöglicht dieses Verfahren die Untersuchung und Charakterisierung verschiedener Arten unter morphologischen, agronomischen und qualitativen Gesichtspunkten. Die in-vivo-Erhaltung von Arten von agronomischem und medizinischem Interesse ist für die Bewahrung pflanzengenetischer Ressourcen sehr nützlich.”

Untersuchung agronomischer und qualitativer Eigenschaften verschiedener Zitronenmelisse-Sorten in verschiedenen Höhenlagen

Die Zitronenmelisse (Melissa officinalis) ist ein 50-80 cm hohes mehrjähriges Kraut, das aus dem östlichen Mittelmeerraum und aus Westasien stammt. Die Pflanze ist als Teeaufguss sehr beliebt und findet vielfache Verwendung als Gewürz und Bestandteil von Likörpräparaten. In Südtirol zählt Zitronenmelisse neben Pfefferminze zu den wichtigsten Komponenten von Kräutermischungen. Eine wichtige Voraussetzung für den erfolgreichen Anbau von Kräutern und die Weiterverarbeitung zu qualitativ hochwertigen Erzeugnissen ist die Wahl der geeigneten Sorte für den jeweiligen Standort.

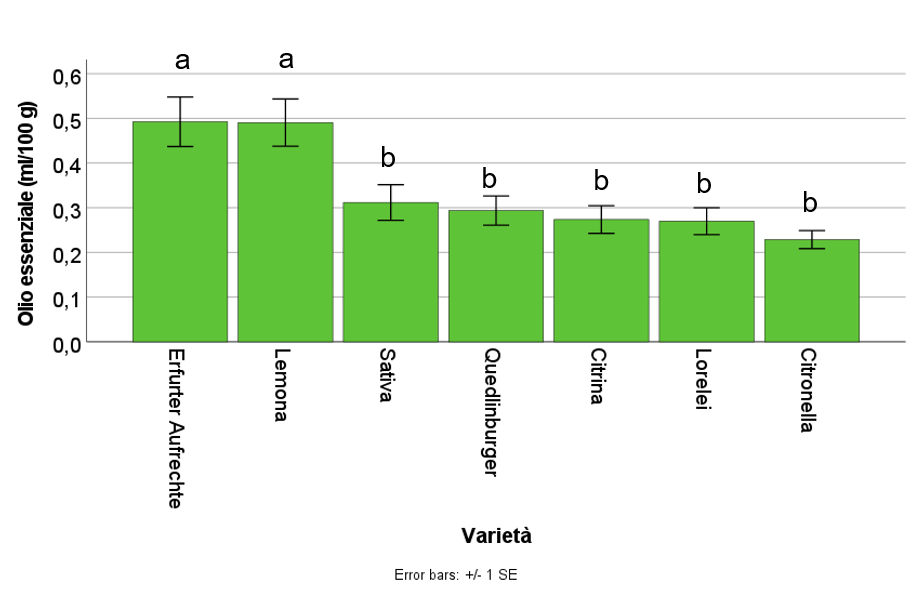

Alessia Castellan, Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe „Acker- und Kräuteranbau“ am Versuchszentrum Laimburg, testete zwischen 2018 und 2020 sieben verschiedene Zitronenmelisse-Sorten auf ihre Anbaueignung in unterschiedlichen Höhenlagen (Abb. 4). Dazu wurden verschiedene Parameter wie Frischmasse, Trockenmasse, Blattanteil, Krankheitsanfälligkeit, Gehalt sowie die Zusammensetzung der ätherischen Öle erhoben. Zwischen den untersuchten Sorten konnten signifikante Unterschiede im Ertrag beobachtet werden. Vor allem die Sorten „Citronella“, „Quedlinburger“, „Citrina“ und „Lorelei“ waren sehr ertragreich. Im zweiten Anbaujahr wurden für diese Sorten Werte von über fünf Tonnen Trockenmasse pro Hektar auf 620 m ü. NN. (Standort Meran) und vier Tonnen pro Hektar auf 1100 m ü. NN (Standort Laurein) erzielt.

Abb. 4: Versuchsfeld mit Zitronenmelisse in Meran (620 m ü. NN) // Field trial with lemon balm in Merano (620 m a.s.l.).

Deutliche Unterschiede zwischen den Sorten zeigten sich auch im Gehalt und in der Zusammensetzung der Hauptkomponenten der ätherischen Öle. Im zweiten Versuchsjahr wurden an beiden Standorten beim dritten Schnitt die höchsten Ölgehalte erzielt. Besonders ölreiche Sorten wie beispielsweise „Erfurter Aufrechte” wiesen am Standort Meran/Labers einen Ölgehalt von bis zu 0,87% auf, während ölarme Sorten wie unter anderem „Citronella” nur auf Gehalte von bis zu 0,33% kamen (Abb. 5). In Laurein war der Gehalt an ätherischem Öl bei allen Sorten generell niedriger. Auch in der Zusammensetzung der Hauptkomponenten der ätherischen Öle konnten deutliche Unterschiede zwischen den Sorten festgestellt werden, insbesondere bei den Komponenten Geranial und Neral. Im Durchschnitt sollte Zitronenmelisse einen ätherischen Ölgehalt von mindestens 0,1-0,3% und einen Blattertrag von 2-4 t/ha Trockenmasse aufweisen. „Die in diesem Sortenversuch erzielten Ergebnisse liegen je nach Sorte deutlich über den Referenzwerten für den Ölgehalt und den Blattertrag, und das auch auf über 1000 m ü. NN. Dies spricht für ein günstiges Anbauklima und eine hohe erzielbare Qualität der lokalen Kräuterprodukte“, so das Fazit von Castellan.

Abb. 5: Ätherischer Ölgehalt der verschiedenen getesteten Sorten (Auswertung mit gemischten Modellen unter Verwendung des Jahres als Wiederholung und des Standorts, des Schnitts und der Sorte sowie deren Wechselwirkungen als feste Effekte) // Essential oil content of the different tested varieties (mixed-model processing using year as repetition and site, cut and variety and their interactions as fixed effects).