Neuigkeiten aus der Lagerungstagung 2021 des Versuchszentrums Laimburg

Einleitung

Kurz vor Beginn der Ernte - und damit auch zum Auftakt der Lagerungssaison - fand am Freitag, den 6. August 2021 die Lagerungstagung am NOI Techpark in Bozen statt. Ziel der alljährlich stattfindenden Tagung ist es, Fachpersonen des Bereichs Obstlagerung und Obstqualität, aber auch der interessierten Öffentlichkeit, Einblick in laufende Versuche zu bieten, aktuelle Forschungsergebnisse der von Angelo Zanella geleiteten Arbeitsgruppe „Lagerung und Nacherntebiologie“ vorzustellen, aber auch über neue Entwicklungen des Sektors zu informieren (Abb. 1).

Abb. 1: Mehr als 90 Teilnehmer verfolgten die Informationen über die neuesten Entwicklungen in der Apfellagerung. // More than 90 participants followed the information about the latest developments in apple storage.

Themenschwerpunkt der diesjährigen Lagerungstagung waren epiphytische Pilze, also Pilze, die auf der Oberfläche lebender Pflanzen wachsen. Für den Obstsektor stellt unter anderem der sogenannte „Rußtau“, ein Pilzkomplex, ein großes Problem dar, da er beträchtliche Lagerausfälle, insbesondere bei Bio-Äpfeln, verursacht. Auf dem Programm der Tagung standen darüber hinaus Erkenntnisse zum Lagerverhalten neuer Apfelsorten, neue Ergebnisse der Forschung zu latenten Lagerkrankheiten wie etwa der Lentizellenfäule und zur Aufklärung der gewöhnlichen Schalenbräune, sowie der für die Obstlagerung wichtige Witterungsverlauf 2021.

Bitter- und Lentizellenfäule in Südtirol: Wer steckt dahinter?

Physiologische Störungen und krankheitserregende Mikroorganismen können während und nach der Lagerung von Äpfeln zu großen Produkt-Ausfällen führen. Nähere Beschreibungen zu den wichtigsten Lagerschäden und deren Ursachen kann man auf der vom Versuchszentrum Laimburg mitentwickelten Web-App http://www.frudistor.de finden. Ungefähr 20 Pilzgattungen spielen eine Rolle als Fäulniserreger beim Apfel.

Während der Lagerung kann die Qualität von Äpfeln durch physiologische Störungen und krankheitserregende Mikroorganismen – meistens Pilze – beeinträchtigt werden. Einige Pilzarten befallen reife Früchte durch Wunden, Läsionen oder Risse in verschiedenen Nacherntestadien. Andere Erreger infizieren Apfelfrüchte bereits im Feld, wobei die Infektion symptomlos bleibt, bis der physiologische Zustand der geernteten Früchte die Entwicklung des Erregers begünstigt. Die verursachten Fäulen werden schließlich während der Lagerung, beim Sortieren, Verpacken, im Verkauf oder kurz vor dem Verzehr sichtbar (Abb. 2). Zur Gruppe dieser latenten Nacherntekrankheiten gehören die Bitterfäule und die Lentizellenfäule, die traditionell als "Gloeosporium"-Komplex zusammengefasst werden. Obwohl die Erreger unterschiedlichen Pilzgattungen angehören, sind die Krankheitssymptome sehr ähnlich und eine genaue Diagnose bedarf in der Regel einer Laboranalyse.

Abb. 2: Die Lentizellenfäulen entwickeln sich erst nach einer Latenzphase. // The lenticel rots develop only after a latency phase.

Sanja Baric, Professorin für Phytopathologie an der Freien Universität Bozen, berichtete über eine Dissertationsstudie von Greice Amaral Carneiro zur regionalen Verbreitung der Erreger von Bitter- und Lentizellenfäule in Südtirol. Dafür wurden in den Jahren 2018 und 2019 mehr als 1000 Äpfel mit Lagerfäulen aus verschiedenen südtiroler Obstgenossenschaften gesammelt und die Erreger wurden auf Nährmedium isoliert. Die gewonnen Pilzisolate wurden schließlich molekulargenetisch charakterisiert und mit Hilfe von Stammbaumanalysen identifiziert.

Die in Südtirol am häufigsten vorkommende latente Nacherntekrankheit ist die Lentizellenfäule. Diese weltweit bedeutende Krankheit wird von den Arten Phlyctema vagabunda (Synonym Neofabraea alba) und anderen Vertretern der Gattung Neofabraea verursacht (Abb. 3). In Südtirol konnte die Mehrzahl der Pilzisolate der Art Phlyctema vagabunda zugeordnet werden, während die Art Neofabraea kienholzii von wenigen Apfelproben isoliert wurde. Neofabraea kienholzii wurde im Rahmen der Studie das erste Mal in Südtirol und in Italien beschrieben, obwohl die molekulargenetischen Analysen darauf hindeuten, dass diese Art neben Phlyctema vagabunda schon seit längerer Zeit im Untersuchungsgebiet verbreitet sein könnte.

Abb. 3: Die Lentizellenfäule, verursacht durch Neofabrea spp. // Lenticel rot, caused by Neofabrea spp.

© Sanja BARIC

Die Bitterfäule wird in Europa durch den Colletotrichum acutatum-Artenkomplex verursacht (Abb. 4). Bislang scheint die Bitterfäule als Nacherntekrankheit des Apfels in Südtirol eine eher untergeordnete Rolle zu spielen, sie war aber häufig auf einigen schorfresistenten Apfelsorten zu beobachten, die zunehmend in biologisch bewirtschafteten Obstanlagen angebaut werden. Trotz der geringen Anzahl an Pilzisolaten, wurden in Südtirol drei verschiedene Colletotrichum-Arten gefunden: Colletotrichum godetiae, Colletotrichum fioriniae und Colletotrichum salicis, die alle dem Colletotrichum acutatum-Artenkomplex angehören. Keine dieser drei Pilzarten war bisher als Erreger der Bitterfäule in Südtirol und Italien bekannt, obwohl auch hier die Analyse von Proben, die in der Vergangenheit gesammelt worden sind, darauf hinweist, dass diese Erreger in Italien seit mindestens einem Jahrzehnt vorkommen.

Abb. 4: Die Bitterfäule, verursacht durch Colletotrichum spp // Bitter rot, caused by Colletotrichum spp.

© Sanja BARIC

Heutzutage ist, dank der DNA-Sequenzierung und mit Hilfe von weltweit offenen Datenbanken, eine genauere Identifizierung bzw. Klassifizierung der Pilze möglich, wodurch eine falsche Interpretation der Daten vermieden werden kann. Außerdem ist zurzeit eine Revision der Taxonomie im Gange.

„Verschiedene Arten von Krankheitserregern können sich in ihren biologischen und pathogenen Eigenschaften wie auch in ihrer Empfindlichkeit auf verschiedene Klassen von Fungiziden unterscheiden“, resümierte Baric: „Deshalb können Kenntnisse über das Vorkommen und die genaue Identifizierung der Arten wesentlich zur Vorbeugung und Kontrolle von Nacherntekrankheiten beitragen.“

Themenschwerpunkt Epiphyten: Rußtau & CO

Epiphytische Pilze wachsen auf der Oberfläche von lebenden Pflanzen und können sich dort vermehren. Anders als bei klassischen Pilzerkrankungen des Apfels wie Schorf oder Mehltau dringen epiphytische Pilze nicht in das Pflanzengewebe ein, sondern verbleiben auf der Oberfläche, und sind darum nicht als direkte Schaderreger zu betrachten (Abb. 5). Das Verbleiben der Pilze auf der Oberfläche führt aber auch dazu, dass die Pflanze den Befall nicht „bemerkt“ und folglich auch keine Abwehrreaktion in Gang gesetzt wird, sodass die Pilze ungehemmt weiterwachsen können. Ein epiphytischer Pilz-Komplex, der für beträchtliche Lagerverluste insbesondere bei Bio-Äpfeln sorgt, ist der Rußtau. Das Versuchszentrum Laimburg untersucht den Rußtau seit vielen Jahren interdisziplinär, um geeignete Bekämpfungsstrategien zu entwickeln.

Abb. 5: Epiphytische Pilze können an der Oberfläche weiterwachsen. // Epiphytic fungi can continue to grow on the surface.

Der Rußtau-Komplex: Eine Einführung

Dr. Sabine Öttl, Leiterin der Arbeitsgruppe Phytopathologie am Versuchszentrum Laimburg, ging in ihrem Referat auf die „Rußtau-Problematik“ ein. Diese komplexe Thematik hat in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen und stellt die Südtiroler Landwirtschaft vor immer größere Herausforderungen. Der Rußtau wird als dunkle Flecken auf der Fruchtoberfläche sichtbar, verursacht von epiphytischen Pilzen, welche hier wachsen können, jedoch nicht in das pflanzliche Gewebe eindringen. Die Schadausprägung kann sehr verschieden sein, wobei das Hauptproblem darin liegt, dass befallene Früchte nicht mehr als Tafelware vermarktet werden können und betroffene Produzenten mit großen finanziellen Ausfällen rechnen müssen. Schon seit geraumer Zeit werden am Versuchszentrum Laimburg die Energien verschiedener Arbeitsgruppen gebündelt, um dem Rußtau auf die Schliche zu kommen. Jedoch ist die Thematik äußerst komplex, sind doch verschiedenste epiphytische Pilze an der Symptomatik beteiligt, weshalb auch der Begriff „Rußtau-Komplex“ verwendet wird. Laut Dr. Öttl können mehr als 100 Arten beteiligt sein, bis dato wurden von den Forschern am Versuchszentrum Laimburg für Südtirol rund 30 verschiedene Arten identifiziert. Zu den am häufigsten nachgewiesenen Pilzen gehören Vertreter der Gattungen Aureobasidium, Phoma, Fusarium und Cladosporium. Die Identifizierung der am Rußtau-Komplex beteiligten Pilze ist mittels mikrobiologischer und molekularbiologischer Analysen jedoch sehr aufwändig, auch weil einige der Pilzarten langsam wachsen und daher von anderen, schneller wachsenden Arten verdrängt werden. Zudem bilden einige unter künstlichen Bedingungen nur schwer Sporen, was eine Identifizierung erschwert. Aus welchen Pilzen sich nun der Rußtau-Komplex zusammensetzt, kann von verschiedensten Faktoren abhängen: geographische Lage, Klima, Bewirtschaftungsform, phänologisches Stadium, Fungizid-Management und auch die Apfelsorte selbst können die epiphytische Gemeinschaft beeinflussen. Zudem ist das Zusammenspiel der verschiedenen Epiphyten noch unklar, weswegen eine Simulation im Labor kaum möglich ist. Dr. Öttl betonte, dass das Auftreten des Rußtaus von verschiedenen Faktoren begünstigt wird, und wies hier vor allem auf die Wetterbedingungen hin. Bis dato konnte kein Hauptinfektionszeitpunkt ermittelt werden, jedoch spielen die Niederschlagsmenge, die Luftfeuchtigkeit und die Blattnässedauer eine äußerst wichtige Rolle. Die Temperatur hingegen nimmt eine untergeordnete Rolle ein. Natürlich sind spät reifende Sorten prädestiniert, vom Phänomen Rußtau betroffen zu sein, finden hier die Pilze doch eine längere Entwicklungszeit und längere Phasen ohne Fungizidbelag vor. Die zunehmend ungünstigeren Witterungsbedingungen im Spätherbst können zudem zu einem verstärkten Rußtau-Aufkommen beitragen. Laut verschiedenen Forschungsergebnissen können auch Blattdünger oder die Ausscheidungen von Läusen den Rußtau-Befall fördern. Zusätzlich hat die Beschaffenheit der Fruchtoberfläche einen Einfluss und am Baum verbliebene Fruchtmumien können ebenfalls förderlich für das Wachstum der Rußtau-Pilze sein. Gegen Ende ihres Referates ging Dr. Öttl auf verschiedene Bekämpfungsmöglichkeiten des Rußtaus ein. Hierbei sei besonders auf die agronomischen Maßnahmen zu achten, nämlich die passende Sorte für den Standort zu wählen, einen lockeren Baumaufbau zu fördern und den Unterwuchs unter Kontrolle zu halten. Die Entfernung von Fruchtmumien am Baum kann auch einen gewissen Effekt haben. Die Etablierung von Warnsystemen ist aufgrund der hohen Variabilität der beteiligten Pilzarten bis dato schwierig. Um dem Rußtau die Stirn bieten zu können, muss in der Bekämpfungsstrategie auch an die Behandlung mit Fungiziden gedacht werden.

Mittelprüfungsversuche im Freiland zum Themenkomplex der Epiphyten

Werner Rizzolli, Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Mittelprüfung im Obstbau am Versuchszentrum Laimburg, führte in die vielfältigen Schadbilder ein, wie Weißer Hauch, Rußtau, Fliegenschmutz, Regenflecken bzw. mikrobielle Berostung, welche von jenen auf der Oberfläche der Früchte lebenden Pilzen verursacht werden können. Die Arbeitsgruppe führt bereits seit 20 Jahren Versuche zur Epiphyten-Bekämpfung mit verschiedenen Mitteln im Freiland durch.

Angefangen hat alles mit verschiedenen Versuchen zur Verringerung der Lagerfäulen bereits im Freiland, wobei ein Einfluss der Prüfmittel auf das Auftreten der Epiphyten ausgemacht werden konnte. Seither kamen verschiedenste Mittel mit fungizider Wirkung zu verschiedensten Zeitpunkten zum Einsatz, mit unterschiedlichsten Ergebnissen. Es wurde sogar eine Förderung des Schadbildes beobachtet, wahrscheinlich durch die Beseitigung von nützlichen Antagonisten. Bezüglich der organischen Breitbandfungizide wies Rizzolli darauf hin, dass ein vermindertes Auftreten der Epiphyten beobachtet werden konnte, jedoch die Wirkung nicht durchschlagend und schwankend war, was an der unterschiedlichen Zusammensetzung der jeweils beteiligten Pilz-Arten liegen dürfte. Als relativ effizient in der Schadbild-Minimierung des Rußtaus und des Weißen Hauches haben sich Captan und Phosphonate erwiesen, wobei die Wirkungsgrade eine höhere Schwankungsbreite haben als zum Vergleich jene in den Schorfversuchen. Die Taktung der Behandlungsintervalle spielt eine entscheidende Rolle, so sind kürzere Behandlungsintervalle vorteilhaft, jene sollten auch bei längeren Trockenperioden bei sensiblen Sorten und Standorten 2-3 Wochen nicht überschreiten. Fungizid wirkende Mittel wie Kaolin haben in der Schorf-Primärsaison keinen hemmenden Effekt hinsichtlich des Epiphytenwachstums ausgeübt. Einen fördernden Einfluss auf das Epiphytenwachstum konnte im Versuch vor allem den stickstoffhaltigen Blattdüngern zugewiesen werden, jedoch wurde dieses Phänomen auch bei nicht stickstoffhaltigen Düngern beobachtet. Vor allem der Einsatz von Blattdüngern in der zweiten Saisonhälfte erwies sich als besonders Rußtau-fördernd. „Von der agronomischen Seite her wurde beobachtet, dass sich jene Maßnahmen in einer Verminderung des Epiphytenwachstums niederschlagen, durch welche eine „trockenere Atmosphäre“ in der Anlage geschaffen werden kann, wie Sommerschnitt oder Beikraut-freier Baumstreifen“, so Rizzolli. Hingegen begünstigen feuchte Standortbedingungen (tiefe Lagen, Hagelnetz, Oberkronenbewässerung, dichte Bäume, etc.) und spät reifende Sorten das Wachstum der Epiphyten.

Gegen Ende der Präsentation wagte Rizzolli einen Ausblick auf die Herausforderungen der Zukunft: die eingeschränkte Verfügbarkeit von Fungiziden, gekoppelt mit signifikanten Anwendungsrestriktionen, wird die Rußtau-Bekämpfung erschweren. Zudem wird durch das verstärkte Auftreten von Honigtau ausscheidenden Insekten, aufgrund fehlender Insektizide, dem Rußtau neuer Nährboden geschenkt. Spät reifende Sorten, Hagelnetze und ein nicht einwandfreier Baumstreifen in der zweiten Saisonhälfte tragen das ihrige zu einer Verschärfung der Rußtau-Problematik bei. Darum ist die Forschung an alternativen Bekämpfungsstrategien von größter Wichtigkeit.

Rußtau im biologischen Anbau

Rußtau stellt vor allem auch im biologischen Anbau eines der größten Probleme dar, weshalb seit Jahren auch in der Arbeitsgruppe Ökologischer Anbau am Versuchszentrum Laimburg intensiv an Möglichkeiten zur Bekämpfung und Vorbeugung dieses Schadbildes geforscht wird. Markus Kelderer, Leiter dieser Arbeitsgruppe berichtete in seinen Ausführungen über zahlreiche Versuche und deren Ergebnisse.

Vermehrt wird das Symptom bei spätreifenden Sorten, wie z. B. Cripps Pink/Pink Lady®, Fuji oder Braeburn und spät geernteten Früchten aus dem Bauminneren beobachtet. Häufig betroffen sind auch Früchte von in Heckennähe wachsenden Bäumen, da diese vermutlich als Überwinterungsquartier für die Schaderreger dienen. Auch Jahrgang und Witterung spielen für die Ausbildung dieses Schadbildes eine entscheidende Rolle; vor allem feuchtkühle Sommer- und Herbstmonate, in denen die Früchte langsamer abtrocknen, bieten ideale Bedingungen für einen Rußtau-Befall. Daher sollten im Herbst alle möglichen Maßnahmen im Feld getroffen werden, die ein rasches Abtrocknen der Früchte begünstigen.

Freilandversuche, bei denen verschiedene für den biologischen Anbau zugelassene Mittel geprüft wurden, haben ergeben, dass keines der angewandten Präparate eine 100%ige Wirkung gegen Rußtau hat, die besten Ergebnisse konnten hier durch formulierte Karbonate (z.B. Armicarb®) und Schwefelkalk erzielt werden. Verschiedene Produkte auf Seifenbasis zeigten eine gute Wirkung gegen Rußtau, können jedoch aufgrund ihrer Gloeosporium fördernden Wirkung - einer Lentizellenfäule - nicht angewandt werden. Neben klassischen Spritzversuchen im Feld, wurden Zeitfensterversuche durchgeführt, um den genauen Infektionszeitpunkt zu erforschen.

Im vergangenen Jahr wurde ein Produkt auf Kieselgur-Basis getestet, welches eine gute Wirkung zeigte, allerdings einen Spritzmittelbelag auf den Früchten hinterlässt, was wiederum als negativ zu bewerten ist.

Positive Effekte bezüglich des Auftretens von Rußtau-Symptomen haben Regenabdeckungen, wie man sie schon von anderen Dauerkulturen kennt, gezeigt. Eine Anwendung in der Südtiroler Praxis ist allerdings nur schwer vorstellbar.

Häufig wird das Schadbild erst nach der Auslagerung sichtbar, so können scheinbar gesund eingelagerte Früchte bei Zellöffnung mit einem schwarzen Pilzmyzel überwuchert sein, da das Wachstum dieser Pilze durch die üblicherweise recht hohe Feuchtigkeit in den Lagerzellen stark begünstigt wird. Zudem scheint es, dass Infektionen noch im Lager stattfinden können, wenn gesunde Früchte gemeinsam mit Früchten, die mit Rußtau befallen sind, gelagert werden. Die AG Ökologischer Anbau am Versuchszentrum Laimburg hat die Wirkung verschiedener Nacherntebehandlungen mit Heißwasser und anderen Produkten, sowie ein mechanisches Abbürsten des schwarzen Belages untersucht. Während Nacherntebehandlungen durch Tauchverfahren mit verschiedenen Präparaten bisher leider keine positiven Ergebnisse erzielen konnten, scheinen Warmwasserbehandlungen einen durchwegs mindernden Effekt bezüglich Rußtau-Bildung zu haben. Diese Beobachtungen, wie auch die mögliche Umsetzung in die Praxis, müssen allerdings von weiteren Versuchen bestätigt werden. Die Machbarkeit hängt vor allem vom Preisniveau der einzelnen Sorten auf dem Biomarkt ab.

Nachdem die Pilze, welche diese rußartigen Verschmutzungen verursachen, nur auf der Schalenoberfläche angesiedelt sind, wurden unterschiedliche Bürstengeräte eingesetzt, um die Verschmutzungen zu verringern. Es hat sich gezeigt, dass die Bürsten - bis auf einige kritischen Stellen (z.B. Stiel- und Kelchbucht) - durchwegs imstande sind die Früchte zu reinigen. Ob der Konsument diese Früchte annimmt, bzw. welche Nebeneffekte im Shelf Life zu erwarten sind muss allerdings noch geklärt werden.

Einfluss von Lagerungstechnologien auf die Epiphyten-Entwicklung

Epiphytische Pilze mit Symptomen wie Rußtau oder Regenfleckenkrankheit können relevante Lager-Ausfälle besonders bei Bio-Äpfeln verursachen. Vor allem bei den in Zukunft zu erwartenden längeren Zeiträumen der Lagerung stellen diese Pilze einen limitierenden Faktor für die Vermarktung dar. Die Kontamination findet im Freiland statt, aber eine zufriedenstellende Abwehr dieses Komplexes aus verschiedenen Pilzarten ist bisher in der Obstanlage vielfach nicht möglich. Die Pilze können auf der Frucht bereits am Baum einen deutlich sichtbaren Hyphenrasen bilden oder sich auch erst während der Lagerung vermehren. Daher wurde der Einfluss verschiedener lagertechnischer Maßnahmen zur Vorbeugung einer solchen Epiphytenentwicklung nach der Ernte untersucht.

Angelo Zanella, Leiter der Arbeitsgruppe Lagerung und Nacherntebiologie am Versuchszentrum Laimburg berichtete in seinen Ausführungen über laufende Versuche zur Reduzierung und Vorbeugung der Epiphyten-Entwicklung im Bereich der Lagerung. Es ist bekannt, dass die herkömmliche Veränderung der Luftatmosphäre während der Lagerung in CA-ULO (kontrollierte Atmosphäre) die Entfaltung von diesen Mikroorganismen bis hin zum Schadbild nicht wesentlich verhindern, jedoch verzögern kann. Deshalb wurden weitere Schritte unternommen, indem die Atmosphäre zusätzlich ionisiert oder mit geringen Konzentrationen Ozon angereichert wurde.

Zu Beginn wurde der Einfluss der üblicherweise recht hohen Luftfeuchtigkeit in den Lagerzellen auf die Epiphytenentwicklung an der spät-reifenden und für Rußtau anfälligen Sorte Cripps Pink/Pink Lady® untersucht. Hierbei konnte bereits nach einer sehr kurzen Lagerdauer von einem Monat ein positiver Effekt in der Umschlagszelle beobachtet werden, in welcher aufgrund mehrmaliger Öffnung eine niedrigere Luftfeuchte vorherrscht. Diese Früchte hatten Ausfälle durch Rußtau von max. 20% zu verzeichnen, während in der ständig geschlossenen Kühlzelle bei hoher Feuchtigkeit nach einem Monat bereits bis zu 80% der Früchte mit Rußtau befallen waren.

In der ULO-Zelle mit hoher Luftfeuchtigkeit waren die Früchte nach 5 Monaten bis zu 100% mit teils auch starkem Rußtau-Belag überwuchert, während sich der Pilzrasen in der „trockenen“ Kühlzelle bei gleicher Lagerdauer deutlich weniger entwickelte. Dieser Trend konnte auch in den Folgejahren bestätigt werden. Natürlich muss in diesem Zusammenhang auch der negative Nebeneffekt eines höheren Gewichtsverlustes bei niedriger Luftfeuchte beachtet werden.

Neben der Luftfeuchtigkeit wurde in einem Praxisversuch in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft BioSüdtirol (I, Lana) auch die Wirkung einer ionisierten Atmosphäre untersucht. Hierfür wurden in Zusammenarbeit mit Firma Isolcell (I, Leifers) in einer Kühlzelle der Genossenschaft Luftionisatoren installiert, mit welchen durch hohe elektrische Stromspannung die Luftmoleküle elektrostatisch geladen werden. Dadurch werden u.a. Staub- und Schmutzpartikel, aber auch Pilzsporen an die geladenen Moleküle gebunden und dadurch „neutralisiert“. Diese Ionisierung der Atmosphäre in den Lagerzellen zeigte ein gewisses Potenzial zur Reduzierung der Symptome, in anderen Fällen zur Verschiebung des Spektrums der verschiedenen am Symptom beteiligten Pilzgattungen. Während in der Kontrolle vorwiegend der schwarze Rußtau-Belag beobachtet wurde, zeigten die Früchte in ionisierter Atmosphäre vorwiegend Weißen Hauch auf.

Neuerdings wurde die Wirkung einer mit geringen Konzentrationen an Ozon angereicherten Lageratmosphäre untersucht. Die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit mit der Forschungsanstalt Agroscope in Conthey (Schweiz) sind vielversprechend. Die mikrobiologische und molekularbiologische Untersuchung der auf der Schale vorkommenden Mikroorganismen hat gezeigt, dass es einen hohen Anteil an ubiquitären Pilzen gibt, weiters konnte keine deutliche Reduzierung, sondern eher eine Verschiebung des Artenspektrums durch Ionisierung oder Ozon beobachtet werden. Beide wiesen allerdings als Nebeneffekt eine unterschiedlich ausgeprägte Fettigkeit der Schale auf, deren Ursachen noch genauer untersucht werden müssen, um kein Hindernis für die Vermarktung zu bilden. Außerdem sind für die Umsetzung der Versuchsergebnisse in den Praxis-Maßstab noch zahlreiche Fragen zu klären.

Update und erste Informationen zum Lagerverhalten einiger neuer Sorten

Die Sortenerneuerung im Südtiroler Obstbau ist im Gange. Vielversprechende, teilweise schorfresistente und besonders wohlschmeckende neue Sorten wurden in der Praxis auf erheblichen Flächen angebaut. Am Versuchszentrum Laimburg werden dazu laufend Lagerversuche zur Bestimmung der besten Parameter für den richtigen Erntezeitpunkt und für die erfolgreichsten Lagerungsbedingungen durchgeführt. Oswald Rossi von der Arbeitsgruppe Lagerung und Nacherntebiologie am Versuchszentrum Laimburg gab einen Überblick über die bisherigen Ergebnisse mit einigen provisorischen Hinweisen auf spezifische Besonderheiten und Ansprüche, die durch weitere Untersuchungen abgeklärt werden müssen.

Minneiska - Sweetango®

Diese sehr früh reifende Sorte überzeugte zur Ernte mit einer angenehmen Frische und insgesamt sehr hohen Essqualität. Die Fruchtfleischfestigkeit lässt sich bei dieser Sorte durch kontrollierte Atmosphäre in CA-ULO gut erhalten, wenngleich nach der Lagerung die geschmacklichen Eigenschaften der Früchte leider deutlich abfallen.

Bei den Versuchen hat es bei den bisher verfügbaren Anlagen manchmal hohe Ausfälle durch Fäulnisse gegeben. Obwohl dies wahrscheinlich mit Spätfrostschäden und schütterem Behang in Zusammenhang standen, muss zum jetzigen Zeitpunkt in einer solchen Situation von einer auch kurzen Lagerung abgeraten werden.

Sollte es trotzdem notwendig sein kurz zu lagern, dann wäre es notwendig diese Sorte in einem frühen Reifezustand zu ernten, was jedoch wegen der manchmal verzögerten Fruchtausfärbung nicht immer möglich ist. Der Einsatz von 1-MCP (1-Methylcyclopropen) konnte bezüglich der Fäulnisse keine Verbesserung erbringen. Bei später Ernte und Lagerung wurde auch Fettigkeit in bedenklichem Ausmaß festgestellt. Bezüglich Lagerungsbedingungen konnte bisher keine besondere Empfindlichkeit gegenüber den üblichen ULO-Bedingungen (niederer O2, hoher CO2, Kälte) festgestellt werden.

CIVM49 - RedPop®

Bei rechtzeitiger Ernte hat sich diese Sorte als sehr gut lagerfähig erwiesen. Die hohe Festigkeit und die angenehme Knackigkeit der Früchte konnten auch nach 10 Monaten CA-ULO Lagerung gut erhalten werden. Bei einer solchen sehr langen Lagerung ergab eine zusätzliche Behandlung mit 1-MCP eine deutlich bessere Fruchtfleischfestigkeit als nur die CA-ULO Bedingungen. Bei kürzerer Lagerdauer von etwa 6 Monaten konnten hingegen keine Unterschiede mittels 1-MCP festgestellt werden. Nach aktuellem Wissensstand scheint es keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen bei den Lagerbedingungen zu benötigen. Nach langer Lagerung bei weniger optimalen Lagerbedingungen (mehrmaliges Öffnen der Lagerbehälter) gab es auch einige Ausfälle durch Fäulnisse und Lentizellen-Reizung.

Im Freiland wurden vor und zur Erntezeit charakteristische Schalenflecken auf der Sonnenseite der Früchte beobachtet. Während der Reifephase werden diese Flecken zunehmend durch die intensive rote Deckfarbe übertönt, weshalb in der Praxis häufig mit der Ernte zugewartet wurde. Bei zu später Ernte, und damit zusammenhängender physiologischer Überreife, geht allerdings, wie im Übrigen bei jeder Sorte, die Lagerfähigkeit verloren.

Fengapi - Tessa®

Als gut lagerfähig hat sich auch die Sorte Fengapi erwiesen. Die Fruchtfleischfestigkeit nimmt dabei, von hohem Niveau ausgehend, deutlich ab, ohne dabei bedenklich niedere Werte zu erreichen. Trotzdem haben sich, zumindest bei Lagerung über 6 Monate, 1-MCP-Behandlungen als vorteilhaft erwiesen, insbesondere um die Textur (Knackigkeit, Saftigkeit) der Früchte besser zu erhalten.

Aus der Praxis wurden Schäden durch Weiche Schalenbräune gemeldet, welche auf eine zu starke und schnelle Kühlung hinweisen könnten. Obwohl bei den Versuchsserien des Versuchszentrums Laimburg diese Schäden nur in sehr geringem Ausmaß aufgetreten sind, sollte bei dieser Sorte vorerst vorsichtiger bzw. stufig gekühlt werden.

Inored - Story®

Bei der Lagerung von Inoredmüssen besondere Vorsichtsmaßnahmen angewandt werden. Auf Grund der Neigung zu relevanten inneren physiologischen Lagerschäden wird eine höhere Lagertemperatur von nicht unter 2,5 °C empfohlen. Bei Herkünften aus Hügelgebieten (Vinschgau) haben sich diese Schäden gezeigt. Der Anbau wird nur in warmen Lagen empfohlen. Trotz dieser Empfindlichkeit kann die Sorte als gut lagerfähig bezeichnet werden, wie die Versuche mit Herkünften aus dem Bozner Raum gezeigt haben. Die Fruchtfleischfestigkeit lässt sich trotz der höheren Temperatur gut erhalten. Zusätzlich zu den inneren Schäden traten bei den Versuchen auch Schalennekrosen, eine weitere physiologische Störung, bei einzelnen Ernteterminen auf.

Durch den Einsatz eines verzögerten O2-Pull-Downs (ähnlich wie bei der Sorte Braeburn) und Einstellung eines möglichst niederen CO2-Gehaltes während der CA-ULO, konnten im letzten Versuchsjahr die genannten äußeren und inneren Schäden vermieden werden.

SQ159 - Natyra®

Als eine weitere sehr gut lagerfähige Sorte hat sich SQ159 herausgestellt. Insbesondere wirkte sich bei dieser Sorte auch eine verspätete Ernte erstaunlich wenig auf das Auslagerungsergebnis aus. Besondere Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Lagertemperatur und Einstellung der Zusammensetzung der Atmosphäre sind laut den Versuchsergebnissen nicht notwendig. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass dies nur für gesunde Partien gilt, denn häufig wurde bei bestimmten Herkünften starke Glasigkeit festgestellt, welche allerdings nicht auf Überreife zurückzuführen war. Diese kann während der Reife sogar abnehmen. Bei starker Glasigkeit können nach der Lagerung innere Schäden auftreten.

Bei SQ159 sollte daher zur Ernte verstärkt darauf geachtet werden, ob ein größerer Anteil der Früchte glasig ist. In diesem Falle ist es sinnvoll Maßnahmen zu ergreifen, welche die Absorption des Schadens in der Frucht fördern, wie zum Beispiel bei der Sorte Fuji üblich. Für eine Langzeitlagerung sind diese Partien allerdings eher nicht geeignet.

Ipador - Giga®

Extrem hohe Festigkeit mit ausgeglichenem Zucker-Säure-Verhältnis zeichnet die Sorte Ipador aus. Auch nach sehr langer Lagerung bleiben diese Eigenschaften in hohem Ausmaß erhalten. Gleichzeitig wurden bei den bisherigen zwei Versuchsjahren nur minimale Ausfälle durch äußere und innere Schäden festgestellt.

Bei der Festlegung des Erntefensters muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Reife am Baum heterogen (ähnlich Scifresh-Jazz®) erfolgt. Es müssen daher mehrere Erntegänge durchgeführt werden und auf die Grundfarbe der Früchte geachtet werden.

Cripps Red Brisset - Joya®

Cripps Red Brisset wurde bisher bei den Versuchen mit einer Herkunft aus dem Bozner Raum erfolgreich gelagert. Die Festigkeit konnte während der 8 Monate Lagerung unter ULO-Bedingungen sehr gut erhalten werden. Auch nach langer Lagerung ergaben sich verhältnismäßig wenige Ausfälle durch Fäulnisse. Bei zu später Ernte zeigte sich allerdings, dass die Sorte dazu neigen kann Fettigkeit zu entwickeln. Deshalb sollte das Erntefenster strikt eingehalten werden, zumal durch eine verzögerte Ernte der Zuckergehalt der Früchte nach der Lagerung nicht gesteigert wird, wie irrtümlich häufig angenommen.

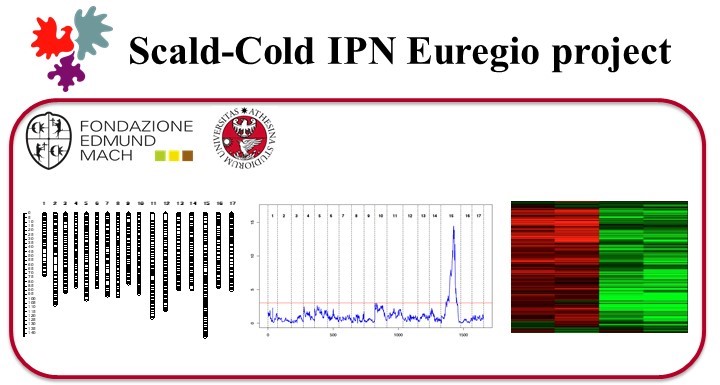

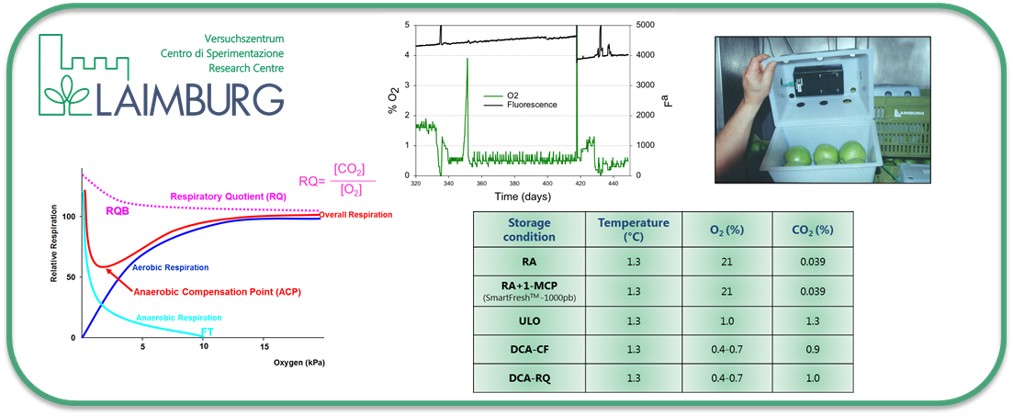

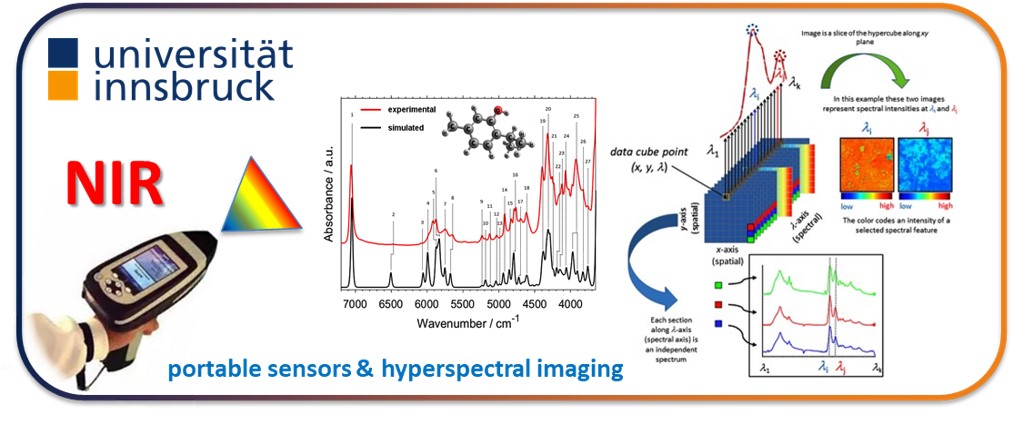

Physiologische Lagerausfälle verstehen: Das EUREGIO Projekt Scald-Cold

Die Apfellagerung ermöglicht die monatelange Versorgung des Konsumenten mit ansprechenden Früchten, wobei gleichzeitig die Verluste möglichst geringgehalten werden sollten. Dies wird durch die Anwendung und Weiterentwicklung innovativer Lagerungstechnologien erreicht, wie z.B. der „Dynamisch Kontrollierten Atmosphäre mittels Chlorophyllfluoreszenz“ (DCA-CF). Im Bereich der Obstlagerung nimmt Südtirol eine Vorreiterrolle ein, da durch die enge Vernetzung von Praxis und Wissenschaft die Weiterentwicklung auf diesem Gebiet immer weiter vorangetrieben wird. Dennoch können im Lager Schäden auftreten, welche zu großen Verlusten führen, wie z.B. durch die „Gewöhnliche Schalenbräune“. Diese physiologische Störung kann während oder unmittelbar nach der Lagerung auftreten, wobei zurzeit in Südtirol 34% der angebauten Äpfel dafür anfällig sind, berichtete Angelo Zanella, Leiter der Arbeitsgruppe Lagerung und Nacherntebiologie am Versuchszentrum Laimburg. Zur Bekämpfung dieses Schadens gibt es wenige Optionen, die gängigsten sind der Einsatz von Reifehemmern oder Antioxidantien (in der EU nicht mehr erlaubt) nach der Ernte bzw. die Lagerung bei extrem niedrigen O2-Konzentrationen, wie in DCA-CF. Trotz intensiver Forschungstätigkeit in der Vergangenheit, ist es bis dato nicht gelungen, weder den Ursachenkomplex für das Auftreten der Schalenbräune noch die Wirkungsweise der Vorbeugungsmaßnahmen zur Gänze aufzuklären. Aus diesem Grunde wurde das Projekt ScaldCold gestartet, in welchem drei Partner aus der Euregio-Region zusammenarbeiten: Fabrizio Costa von der Fondazione Edmund Mach (Trentino), welcher auch als Koordinator fungiert, Angelo Zanella vom Versuchszentrum Laimburg (Südtirol) und Christian Huck von der Universität Innsbruck (Tirol). Im von der EUREGIO finanzierten Projekt IPN118 (ScaldCold: Comprehensive dissection of the superficial scald in apple) werden die Mechanismen, welche der Entstehung der „Gewöhnlichen Schalenbräune“ zu Grunde liegen, auf genetischer und physiologischer Basis erforscht. Im Zuge dessen wird das Netzwerk der Gene, welche zur Auslösung der „Gewöhnlichen Schalenbräune“ führen, offengelegt (Abb. 6). Zudem soll die DNA-orientierte Züchtung - durch die Identifizierung von nützlichen molekularen Markern für diese Symptomatik - in Zukunft neue Sorten ohne diese Veranlagung selektieren können. Die Schutzwirkung der wirksamen Lagerungstechnologien hinsichtlich Schalenbräune-Vorbeugung wird durch die Zusammenführung molekularbiologischer und biochemischer Daten weiter aufgeklärt (Abb. 7). Dadurch könnte es möglich sein, Lagerungstechnologien nachhaltig weiterzuentwickeln, und in der Folge auch die Auslagerungsqualität zu verbessern. Außerdem wird auf innovative nicht-destruktive NIR-Spektrometrie gesetzt, um die Entwicklung der Schalenbräune bereits zu einem möglichst frühen Zeitpunkt vorhersagen zu können (Abb. 8). Durch all diese Anstrengungen sollte es gelingen auf dem Gebiet der Gewöhnlichen Schalenbräune einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger Verlustminimierung zu machen.

Abb. 6: Fondazione Edmund Mach untersucht das Netzwerk der Gene, welche zur Induktion der Schalenbräune führen. // Fondazione Edmund Mach investigates the network of genes that lead to the induction of scald.

Abb. 7: Versuchszentrum Laimburg untersucht die Schutzwirkung der wirksamen Lagerungstechnologien hinsichtlich Schalenbräune-Vorbeugung. // Laimburg Research Centre investigates the protective effect of effective storage technologies regarding scald prevention.

Abb. 8: Universität Innsbruck setzt auf innovative nicht-destruktive NIR-Spektrometrie, um die Entwicklung der Schalenbräune vorherzusagen. // University of Innsbruck relies on innovative non-destructive NIR spectrometry to predict the development of scald.

Die Witterung im Jahr 2021

Andreas Wenter von der Arbeitsgruppe „Boden, Düngung und Bewässerung“ am Versuchszentrum Laimburg zeichnete den Witterungsverlauf der laufenden Vegetationsperiode nach und stellte die klimatische Entwicklung im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt dar. Grundlage dafür bilden die Wetterdaten der Wetterstation Laimburg mit ihrer über 50-jährigen Aufzeichnungshistorie. Darüber hinaus stellte Wenter eine Verbindung zwischen den Wetterdaten und den Voraussetzungen für die Fruchtentwicklung her. Die wichtigsten Parameter zur Charakterisierung des Fruchtwachstums sind Temperatur, Niederschlag und Globalstrahlung.

Der Januar 2021 war von tiefen Temperaturen, vielen Niederschlägen und reichhaltigem Schneefall gekennzeichnet. Darauf folgte ein Februar, der wechselhaft und mit überdurchschnittlichen Regenfällen verlief. Die ersten 3 Wochen im März waren trocken, erst gegen Ende des Monats fielen ergiebige Niederschläge. Der April zeigte sich niederschlagsarm und frostig, während der Mai sich sehr regnerisch und kalt präsentierte. Die Referenzsorte Golden Delicious erreichte an der Laimburg am 11. April die Vollblüte, was einem Vorsprung von sechs Tagen gegenüber dem langjährigen Mittel entspricht.

Aufgrund wiederholter Spätfröste wurde die Frostschutzberegnung an der Laimburg fünf Mal im März und sieben Mal im April eingeschaltet. Der Mai zeigte sich wiederum wechselhaft und regnerisch, mit einem deutlich unterdurchschnittlichen Temperaturverlauf. Da dieser Zeitraum auch jener für das Fruchtwachstum wichtigen Zellteilungsphase bei den Jungäpfeln entspricht, verlief das Fruchtwachstum aufgrund der kühlen Witterung etwas gebremst.

Der Juni wiederum zeigte sich ausgesprochen sommerlich, mit nicht weniger als 20 Tropentagen, während der Juli vergleichsweise kühl verlief. Trotz des tiefen Temperaturniveaus entwickelten sich dennoch zahlreiche Gewitter und in einigen Zonen führten die heftigen Unwetter zudem zu Hagelschäden.

Nach dem niederschlagsarmen Juni mit verbreitet einsetzender Trockenheit brachte der Monat Juli wieder ausgiebigere Niederschläge. Die kühle und regnerische Witterung setzte sich auch zu Beginn des Monats August fort, welche örtlich zu über die Ufer tretenden Bächen führte. Zur Monatsmitte stellten sich wieder sommerliche Bedingungen ein und bereiteten eine Reihe von Tropentagen um die Feiertage Mariä Himmelfahrt. Darauffolgend stellte sich eine deutliche Abkühlung ein, welche für die beginnende Apfelernte sehr gelegen kam. Durch die kühlen Nächte und die ausgeprägten Temperaturschwankungen wurden gute Voraussetzungen für die Farbentwicklung geschaffen. Gegen Monatsende fielen die Tagesmindesttemperaturen sogar in den einstelligen Bereich.

Einen wahrhaft goldenen Herbst bescherte der Monat September. Mit nicht weniger als 19 Sommertagen ergaben sich ideale Voraussetzungen für den Reifeverlauf im Obst- und vor allem im Weinbau. Zu ergiebigeren Niederschlägen kam es nur an wenigen Tagen zu Monatsmitte. Die vergleichsweise geringen Regenfälle und die hohe Anzahl an Sonnenstunden waren der Qualität der heranreifenden Äpfel sicherlich sehr förderlich. Der goldene Herbst setzte sich auch im Oktober fort und wurde nur von einer dreitägigen Niederschlagsperiode unterbrochen. Die strahlend sonnige Witterung führte auch zu frostigen Temperaturen am Morgen und einem deutlich unterdurchschnittlichen Temperaturniveau. Die kühlen Nachttemperaturen und der ungetrübte Sonnenschein waren der Färbung der noch verbliebenen Apfelsorten sehr förderlich, zudem bereitete die lange niederschlagsfreie Zeit optimale Erntebedingungen.

Im November fielen gleich zu Monatsbeginn mehr als 100 mm Niederschlag in nur vier Tagen. Dies gewährleistete eine gute Auffüllung der Bodenwasserreserven vor dem Winter und so konnten die Bewässerungsanlagen mit gutem Gewissen rechtzeitig eingewintert werden. Die restlichen Niederschläge verteilten sich ziemlich ausgeglichen auf die letzten beiden Monatsdekaden. Die Ernte der Spätsorten konnte trotz der reichlichen Regenfälle gut eingebracht werden, da es zwischen den einzelnen Regenereignissen noch ausreichende niederschlagsfreie Zeiträume gab.

Am Versuchsstandort Laimburg akkumulieren sich in einem durchschnittlichem Jahr 1950 Sonnenstunden. Dieser langjährige Bezugswert wurde heuer bereits in der ersten Novemberdekade überschritten. Das überdurchschnittlich hohe Strahlungsangebot ergab sich besonders in den Monaten März, Juni und September mit mindestens 25 Sonnenstunden mehr im jeweiligen Monat als im langjährigen Vergleichszeitraum. Bemerkenswert waren die 21% höhere Globalstrahlung im Monat Juni.

Hinsichtlich der Temperaturen war 2021 kein Jahr der Rekorde, nur die Monate Februar, Juni und September lagen über dem Durchschnitt.

Besonders in Erinnerung bleiben wird den Landwirten das deutlich kühlere und niederschlagsarme Frühjahr mit einer großen Anzahl an Spätfrösten sowie der goldene Herbst.

Danksagung

Für die Zusammenarbeit am Verfassen des vorliegenden Berichtes sei folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestens gedankt: Ines Ebner, Ilaria Folie, Franziska Hack, Alessia Panarese, Stefan Stürz.